Autore: Valter Rossi

3. Commento alle Letture – 28 LUGLIO XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

28 LUGLIO

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

PANE CONDIVISO

COMMENTO

Giovanni non racconta l’istituzione dell’Eucaristia, ma ha il capitolo VI che parla abbondantemente del corpo e del sangue di Gesù e della necessità di cibarsene, per ricevere la vita stessa di Dio, quella eterna. Il legame con la Pasqua è espresso chiaramente. La situazione creata è favorevole: una grande folla che cerca il Signore, il luogo solitario, la fame.

Gesù alza gli occhi, legge il bisogno delle persone e decide di prendersene carico. Egli sa già quello che vuole fare, ma prima mette alla prova Filippo, cioè gli dà l’opportunità di mettere a frutto la sua conoscenza e la sua fede in Gesù. Ma sia lui che Andrea non si mostrano all’altezza della situazione. Così i due apostoli faranno un passo avanti nella conoscenza di Gesù, solo sperimentando la distanza tra quello che loro pensano di lui e quello che egli effettivamente è ed è capace di fare. È il tema della fede che in questo capitolo si intreccia strettamente con quello eucaristico. Infatti, quando la folla vorrà farlo re, Gesù si sottrarrà perché non solo non lo conoscono e non hanno fede, ma vogliono fare di lui un personaggio totalmente diverso dal messia obbediente al Padre, che salva il mondo, dando la propria vita.

Alcuni commentatori non vedono nulla di particolare nella menzione di un ragazzo, se non un collegamento con il servo di Eliseo, cui il profeta ordina di portare il pane moltiplicato davanti alla gente. Intanto noi possiamo notare che questo segno, così importante nel vangelo di Giovanni, ha inizio dalla volontà di Gesù e dalla disponibilità di un ragazzo, persona senza importanza per gli adulti, che mette a disposizione quello che ha: egli diventa così una primizia della nuova umanità. Per questo risulta interessante la nota di alcuni autori, che vedono in questo ragazzo ogni discepolo, chiamato a mettere a disposizione del Signore tutto quello che ha, perché sia condiviso e colmi la fame di chi ha bisogno.

Il miracolo avviene sotto gli occhi di tutti e tutti mangiano il pane; Giovanni però sottolinea l’aspetto eucaristico, usando i verbi dell’Eucaristia e facendo ordinare a Gesù di raccogliere gli avanzi: nulla del dono di Dio deve andare sprecato. L’Eucaristia è il sacramento dell’amore e della vita di Dio, comunicati attraverso il corpo e il sangue di Cristo: tutto questo amore va vissuto nella comunità e distribuito secondo i tempi e i bisogni di ciascuno. Quello che avanza dal banchetto deve essere riservato anche per chi non ha potuto essere presente o entrerà più tardi nella comunità?

Ogni parrocchia che si specchia in questo brano è invitata ad attirare la folla, a guardarla con amore, a scoprire i suoi bisogni, visibili e invisibili, a decidere di andarvi incontro, a coinvolgere tutti quelli che possono aiutarla, a valorizzare anche persone e risorse ritenute insufficienti o insignificanti, a sollevare gli occhi al cielo e benedire il poco che ha, a fidarsi della potenza di Dio e a distribuire tutto ciò che ha. I miracoli Dio è capace di farli anche oggi.

Ciascuno di noi può riconoscersi nella folla quando, sperimentata la potenza di Gesù, gli chiede di diventare re, per risolvere i propri problemi quotidiani. Mettendoci di fronte a lui, siamo invitati a domandarci se desideriamo lui e il suo amore o la sua potenza a nostro servizio. La differenza è tra la fede e il tentativo di impossessarsi di Gesù.

SPUNTI PER L’ATTUALIZZAZIONE E LA PREGHIERA

- Filippo risponde sul piano “economico” e ritiene che, non avendo denaro sufficiente, non si possa provvedere: resta paralizzato. È lontano dalla mentalità di Gesù. Circa il prendersi cura dei bisogni dei fratelli, consideriamo anche noi determinante la copertura finanziaria preventiva? Con questo criterio, Don Bosco non avrebbe fatto nulla per i suoi ragazzi.

- Andrea ha trovato una risorsa “materiale”, ma la giudica irrisoria e rimane scoraggiato e inerte. Non ha fiducia nella potenza dell’amore di Gesù. Quante volte abbiamo ritenuto insufficienti le risorse umane e spirituali in nostro possesso? Contando solo su di noi abbiamo perso di vista di essere semplicemente dei collaboratori di Gesù.

- Il ragazzo mette il suo poco e il suo tutto nelle mani di Gesù. Avviene il miracolo. Guardiamo la nostra vita e lodiamo il Signore per i miracoli che ha compiuto, quando, senza fare calcoli, abbiamo messo nelle sue mani noi stessi e le nostre capacità.

- La folla, invece di credere, vuole servirsi di Gesù per i propri scopi. Il Signore si sottrae. Pretendiamo anche noi che Gesù faccia ciò che vogliamo noi? Come reagiamo quando non ci risponde?

-

PROPOSTA DI IMPEGNO DELLA SETTIMANA

Con il poco che abbiamo, proviamo ad aiutare una persona bisognosa, fidandoci che il Signore interverrà.

2. introduzioni – 21 LUGLIO XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

28 LUGLIO

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

PANE CONDIVISO

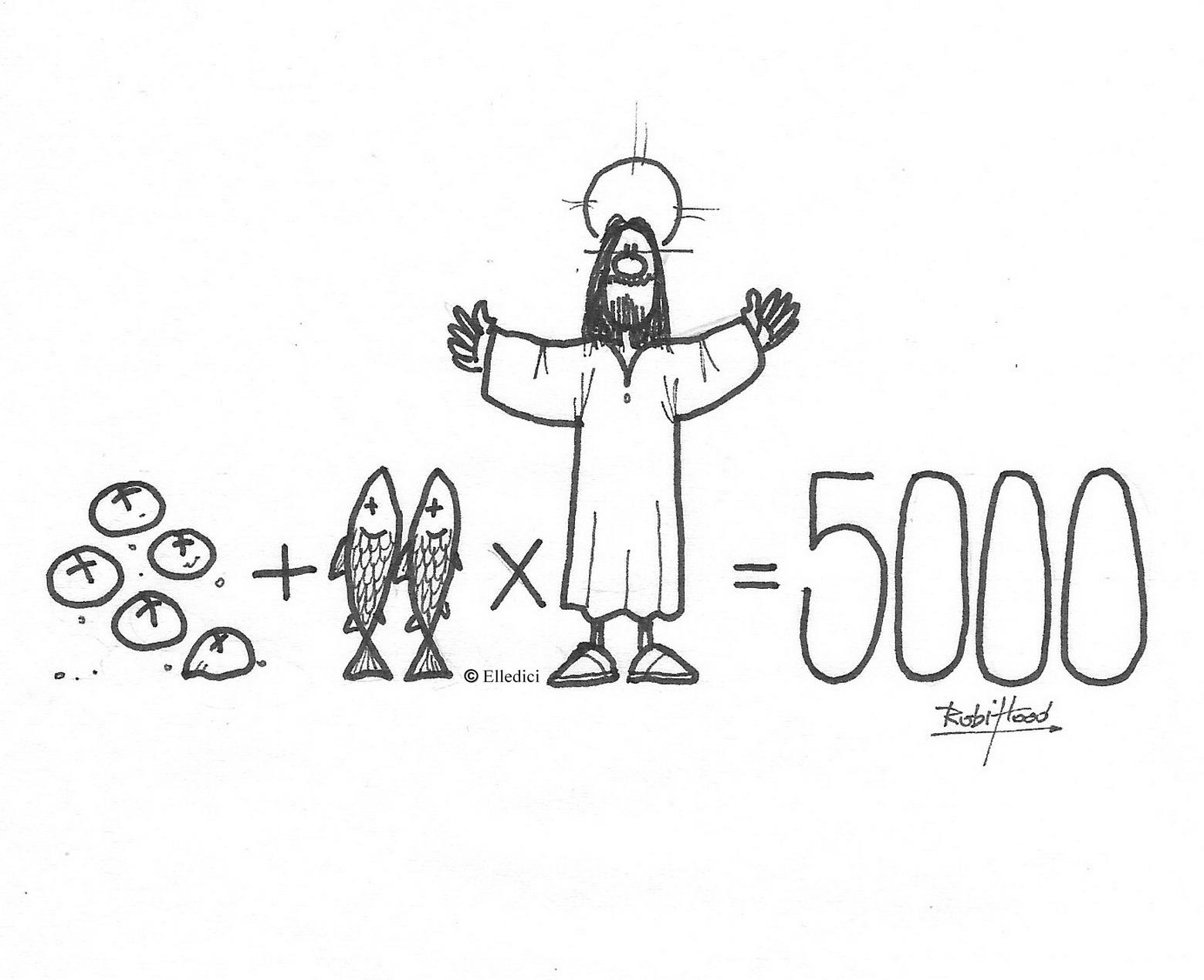

Il capitolo VI del vangelo secondo Giovanni inizia con il segno dei pani e dei pesci, distribuiti alla folla, e continua con il grande discorso sul pane di vita. È un segno che ci riguarda tutti perché l’evangelista rileva che un ragazzo mette a disposizione i suoi cinque pani e due pesci e questo permette a Gesù di sfamare tutti. Il miracolo può ripetersi anche oggi, se i cristiani condividono ciò che hanno, perché nessuno resti privo del pane necessario.

PRIMA LETTURA

Ne mangeranno e ne faranno avanzare.

Israele soffre abbastanza spesso di carestie. Il pane è un bene primario. In questo caso, chi porta il dono è un povero, che offre al profeta il pane dei poveri, di orzo. Eliseo non trattiene per sé i pani, ma decide di condividerli con altri poveri. Il dono e la condivisione sono la base per l’intervento di Dio: tutti saranno saziati e ne avanzerà.

SALMO RESPONSORIALE

Dal Salmo 144 (145)

Il salmista loda e ringrazia il Signore, perché si prende cura di tutte le sue creature e le sfama. Chi ha fiducia in lui non resta deluso.

SECONDA LETTURA

Un solo corpo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.

Inizia con questi versetti la parte della lettera dedicata al comportamento del cristiano. All’origine c’è la chiamata alla figliolanza divina che si è realizzata con il Battesimo. Il primo impegno dei battezzati è quello di accogliere il dono dell’unità, che è modellato su Dio stesso, e di promuoverlo con l’umiltà, la dolcezza e la magnanimità.

VANGELO

Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano.

Per cinque domeniche di seguito leggeremo il capitolo VI del vangelo secondo Giovanni. L’evangelista presenta il segno dei pani e il discorso successivo nel contesto pasquale, nel quale Gesù è il nuovo Mosè che insegna, è seguito da una grande folla, la sfama e la guida al banchetto della nuova Terra Promessa.

4. Letture – 28 LUGLIO XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

28 LUGLIO

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

PANE CONDIVISO

PRIMA LETTURA

Ne mangeranno e ne faranno avanzare.

Israele soffre abbastanza spesso di carestie. Il pane è un bene primario. In questo caso, chi porta il dono è un povero, che offre al profeta il pane dei poveri, di orzo. Eliseo non trattiene per sé i pani, ma decide di condividerli con altri poveri. Il dono e la condivisione sono la base per l’intervento di Dio: tutti saranno saziati e ne avanzerà.

Dal secondo libro dei Re 2 Re 4,42-44

In quei giorni, da Baal-Salisà venne un uomo, che portò pane di primizie all’uomo di Dio: venti pani d’orzo e grano novello che aveva nella bisaccia.

Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma il suo servitore disse: «Come posso mettere questo davanti a cento persone?». Egli replicò: «Dallo da mangiare alla gente. Poiché così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faranno avanzare”».

Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola del Signore.

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE

Dal Salmo 144 (145)

Il salmista loda e ringrazia il Signore, perché si prende cura di tutte le sue creature e le sfama. Chi ha fiducia in lui non resta deluso.

Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere

e ti benedicano i tuoi fedeli.

Dicano la gloria del tuo regno

e parlino della tua potenza.

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa

e tu dai loro il cibo a tempo opportuno.

Tu apri la tua mano

e sazi il desiderio di ogni vivente.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie

e buono in tutte le sue opere.

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca,

a quanti lo invocano con sincerità.

SECONDA LETTURA

Un solo corpo, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.

Inizia con questi versetti la parte della lettera dedicata al comportamento del cristiano. All’origine c’è la chiamata alla figliolanza divina che si è realizzata con il Battesimo. Il primo impegno dei battezzati è quello di accogliere il dono dell’unità, che è modellato su Dio stesso, e di promuoverlo con l’umiltà, la dolcezza e la magnanimità.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Ef 4,1-6

Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace.

Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti.

Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO

(Gv 10,27)

Alleluia, alleluia.

Un grande profeta è sorto tra noi,

e Dio ha visitato il suo popolo.

Alleluia.

VANGELO

Distribuì a quelli che erano seduti quanto ne volevano.

Per cinque domeniche di seguito leggeremo il capitolo VI del vangelo secondo Giovanni. L’evangelista presenta il segno dei pani e il discorso successivo nel contesto pasquale, nel quale Gesù è il nuovo Mosè che insegna, è seguito da una grande folla, la sfama e la guida al banchetto della nuova Terra Promessa.

Dal vangelo secondo Giovanni Gv 6,1-15

In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo».

Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.

Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato.

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo.

Parola del Signore.

5. Preghiere di perdono e dei fedeli – XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

28 LUGLIO

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

PANE CONDIVISO

RICHIESTA DI PERDONO

- Padre, hai creato il cibo per tutti i tuoi figli, ma noi accumuliamo i beni per noi stessi e non li condividiamo. Kyrie eleison.

- Cristo, hai indicato la strada della condivisione, ma noi chiediamo a te di risolvere i nostri problemi. Christe eleison.

- Spirito Santo, ci conduci all’Eucaristia, ma noi molte volte restiamo egoisti. Kyrie eleison.

PREGHIERA UNIVERSALE

Cristo Gesù ci ha mostrato quanto il Padre ci ama e si prende cura di noi. Rivolgiamo a lui la nostra preghiera, affinché la porti al Padre. Diciamo insieme: Gesù, fratello nostro, ascoltaci.

- Affinché, ascoltando la tua parola, troviamo la strada della vita. Preghiamo.

- Affinché, mettendo nelle tue mani il poco che abbiamo, collaboriamo con te per la salvezza dei fratelli. Preghiamo.

- Affinché ti riconosciamo re della nostra vita, senza pretendere che tu risolva i nostri problemi. Preghiamo.

- Affinché impariamo a leggere nei tuoi miracoli l’invito che ci fai a impegnarci con tutte le nostre forze, avendo fede in te. Preghiamo.

Gesù, nostro fratello e Signore, ti ringraziamo, perché ti sei fatto uno di noi. Manda il tuo Spirito su di noi, che ci renda tuoi collaboratori per la conversione del mondo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

6. Vignetta di RobinHood – 28 LUGLIO – XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

28 LUGLIO

XVII DOMENICA DEL

TEMPO ORDINARIO

PANE CONDIVISO

Per scaricare sul tuo pc l’immagine in formato grande e colorabile,

cliccaci sopra col tasto destro del mouse e scegli “Salva immagine con nome“

Pubblicazioni di Roberto Benotti (RobyHood) presso Elledici:

Laudato sii

Ancilla Domini

Un anno straordinario

Sorrisi divini

I Love Francesco

Testi e i commenti proposti per domenica 18 FEBBRAIO2024 – I DOMENICA DI QUARESIMA anno B (COLORE VIOLA)

1. orazioni – 21 LUGLIO – XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

21 LUGLIO

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

LA COMPASSIONE DEL PASTORE

Scarica le orazioni del Nuovo Messale romano

3. Commento alle Letture – 21 LUGLIO XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

21 LUGLIO

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

LA COMPASSIONE DEL PASTORE

COMMENTO

Marco racconta con sobrietà il rientro degli apostoli dalla prima missione e ci invita a immaginare non solo la loro stanchezza, ma anche il loro entusiasmo. Gesù li ascolta e legge in loro il bisogno di staccare un po’. Li invita ad andare in un luogo in cui la folla non abbia facilità di accesso, in disparte, per riposare e riprendere a gustare la vicinanza con lui e le relazioni tra di loro. Questo programma dura solo un po’, il tempo della traversata. La compassione di Gesù per la folla affamata di guida e di parola di Dio mette in secondo piano l’esigenza del riposo. Gesù sazia anzitutto la loro fame di insegnamento e poi la fame di pane; infatti subito dopo l’evangelista racconta la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci.

Il fatto che salti il programma di Gesù, non significa che i pastori di oggi possano trascurarlo. Il riposo fisico, psichico e spirituale è importante per tutti i vescovi e i presbiteri, intendendo per riposo non la “vacanza” (che nella sua radice ha il significato di “vuoto”) ma il recupero intenzionale di energie fisiche e spirituali, attraverso il contatto diretto con il Signore, l’aggiornamento teologico, biblico e pastorale, la relazione amichevole con i confratelli con i quali condividono la missione. Solo la compassione per un bisogno immediato e urgente del popolo di Dio, giustifica una breve dilazione di questo “riposo” necessario.

Sul buon Pastore Marco non fa discorsi, ma ce lo presenta in azione, mentre prende coscienza dello sbandamento del popolo di Dio, che i sacerdoti del tempio avrebbero dovuto guidare sulle strade della Legge e della fede, e si fa carico dei loro bisogni spirituali e materiali.

Gesù non dimenticherà la necessità di curare il gruppo degli apostoli, ma non si parlerà più di andare in disparte. Marco però di tanto in tanto ci informa che Gesù istruisce a parte gli apostoli, che hanno possibilità di fare domande, cosa che alla folla non è concessa.

La compassione di Gesù per la folla è la traduzione visibile della compassione che Dio esprime nel Primo Testamento, specialmente in Geremia ed Ezechiele, e la realizzazione della promessa che Dio ha fatto di prendersi direttamente cura del suo popolo.

SPUNTI PER L’ATTUALIZZAZIONE E LA PREGHIERA

- Gli apostoli fanno il resoconto della loro missione. Sono stanchi e contenti. Il nostro dialogo con Gesù, nella preghiera, può iniziare con il resoconto della giornata: gioie e dolori, fallimenti e successi. Facciamo così l’esperienza che il Signore si prende cura di noi.

- In disparte. Non è la “vacanza”, ma un luogo e un tempo che favoriscono l’approfondimento del rapporto con Gesù, la ripresa delle relazioni fraterne, il recupero di energie fisiche e spirituali, per riprendere la missione.

- Compassione. È il doloroso disagio, anche fisico, per la condizione sofferente e ingiusta dei fratelli. Possiamo sentirci contagiati dalla cultura in cui viviamo, che non offre molto posto alla compassione. Ma non abbiamo giustificazioni. Il Vangelo è la medicina per curarci.

- Gesù insegna «molte cose». Ringraziamo il Signore per ciò che ci ha insegnato e che ci insegna ogni giorno. Chiediamogli perdono perché abbiamo qualche amnesia. Domandiamo il dono dello Spirito, perché ci aiuti a insegnare solo il Vangelo.

-

PROPOSTA DI IMPEGNO DELLA SETTIMANA

Cerchiamo ogni giorno qualche momento per stare da soli con il Signore.

2. introduzioni – 21 LUGLIO XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

21 LUGLIO

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

LA COMPASSIONE DEL PASTORE

PRIMA LETTURA

Radunerò il resto delle mie pecore, costituirò sopra di esse pastori.

La situazione di Gerusalemme precipita verso la rovina, perché i capi non ascoltano il Signore che parla per bocca del profeta Geremia. Questi oracoli sono giudizio per i cattivi pastori, promessa che il Signore stesso radunerà il popolo e se ne prenderà cura, annuncio di un re giusto. Sarà Gesù, il Messia, che realizzerà questa profezia di Geremia.

SALMO RESPONSORIALE

Dal Salmo 22 (23)

Il salmista vive un’esperienza di totale abbandono nelle mani di Dio ed è sicuro di sperimentare la sua bontà per tutta la vita.

SECONDA LETTURA

Egli è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola.

Gli Ebrei si ritenevano privilegiati rispetto a tutti gli altri popoli e ci tenevano a restarne separati. Paolo annuncia con gioia che Gesù, sostituendo la Legge antica con quella dell’amore e versando il suo sangue sulla croce, ha realizzato l’unità di tutto il genere umano nell’unico popolo santo di Dio.

VANGELO

Erano come pecore che non hanno pastore.

I dodici sono tornati dalla missione, sono contenti, ma anche stanchi e da un po’ non stanno con il Signore. Marco sottolinea che Gesù stesso li porta in disparte, loro soli. È sufficiente la traversata, perché all’arrivo Gesù, mosso a compassione, riprende la sua missione: essere il buon pastore che nutre il gregge anzitutto con la parola di vita.

4. Letture – 21 LUGLIO XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

21 LUGLIO

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

LA COMPASSIONE DEL PASTORE

PRIMA LETTURA

Radunerò il resto delle mie pecore, costituirò sopra di esse pastori.

La situazione di Gerusalemme precipita verso la rovina, perché i capi non ascoltano il Signore che parla per bocca del profeta Geremia. Questi oracoli sono giudizio per i cattivi pastori, promessa che il Signore stesso radunerà il popolo e se ne prenderà cura, annuncio di un re giusto. Sarà Gesù, il Messia, che realizzerà questa profezia di Geremia.

Dal libro del profeta Geremia Ger 23,1-6

Dice il Signore: «Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo. Oracolo del Signore. Perciò dice il Signore, Dio d’Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo: Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati; ecco io vi punirò per la malvagità delle vostre opere. Oracolo del Signore.

Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli; saranno feconde e si moltiplicheranno.

Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore.

Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele vivrà tranquillo, e lo chiameranno con questo nome: Signore-nostra-giustizia».

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE

Dal Salmo 22 (23)

Il salmista vive un’esperienza di totale abbandono nelle mani di Dio ed è sicuro di sperimentare la sua bontà per tutta la vita.

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,

ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l’anima mia.

Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,

non temo alcun male, perché tu sei con me.

Il tuo bastone e il tuo vincastro

mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa

sotto gli occhi dei miei nemici.

Ungi di olio il mio capo;

il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne

tutti i giorni della mia vita,

abiterò ancora nella casa del Signore

per lunghi giorni.

SECONDA LETTURA

Egli è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola.

Gli Ebrei si ritenevano privilegiati rispetto a tutti gli altri popoli e ci tenevano a restarne separati. Paolo annuncia con gioia che Gesù, sostituendo la Legge antica con quella dell’amore e versando il suo sangue sulla croce, ha realizzato l’unità di tutto il genere umano nell’unico popolo santo di Dio.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini Ef 2,13-18

Fratelli, ora, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l’inimicizia.

Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini.

Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.

Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO

(Gv 10,27)

Alleluia, alleluia.

Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,

e io le conosco ed esse mi seguono.

Alleluia.

VANGELO

Erano come pecore che non hanno pastore.

I dodici sono tornati dalla missione, sono contenti, ma anche stanchi e da un po’ non stanno con il Signore. Marco sottolinea che Gesù stesso li porta in disparte, loro soli. È sufficiente la traversata, perché all’arrivo Gesù, mosso a compassione, riprende la sua missione: essere il buon pastore che nutre il gregge anzitutto con la parola di vita.

Dal vangelo secondo Marco Mc 6,30-34

In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.

Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.

Parola del Signore.