1 FEBBRAIO 2026

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

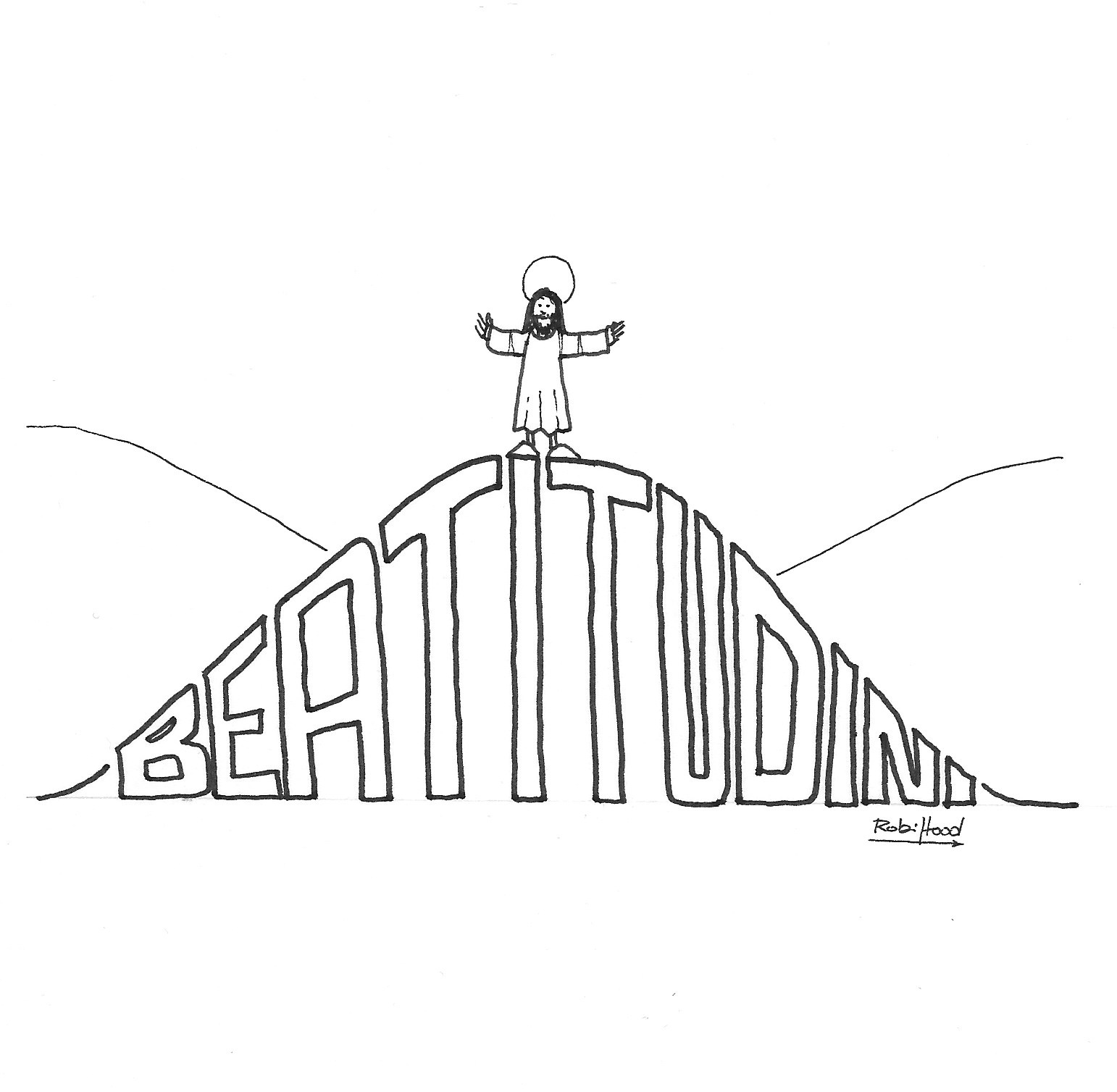

POVERI, UMILI E DEBOLI:

I PREDILETTI DEL SIGNORE

COMMENTO

Il racconto di Matteo delle Beatitudini è ricco di sfumature fondamentali per decifrarne il denso messaggio. Esse sono otto. Questo numero, nelle primitive comunità cristiane, richiama il giorno della Risurrezione avvenuta il primo giorno dopo la settimana. Significativamente i primi battisteri hanno tutti una forma ottagonale.

La fede nel Risorto fa da sfondo a tutta la narrazione e ne è la chiave interpretativa. Il racconto è formato da 72 parole. Questo numero richiama il racconto di Genesi 10 che elenca il numero dei popoli che abitano la terra dopo il diluvio. L’articolo determinativo che precede il sostantivo monte, nella Bibbia, identifica sempre il Sinai sulla cui cima a Mosè viene affidata la Legge.

La montagna evangelica non ha un’indicazione topografica e sulla sua sommità ai discepoli viene consegnata la costituzione cristiana del Regno dei Cieli: le Beatitudini.

La legge mosaica è fondata sull’osservanza legata solo al popolo ebreo, quella evangelica si radica nell’amore ed abbraccia tutti i popoli.

L’aggettivo “beati” le lega strettamente. Ma cosa significa?

Per capirlo più, che dal termine greco “makarioi”, il senso profondo ci viene suggerito dal termine ebraico “ashrei”‘ che descrive non solo un momentaneo stato d’animo passeggero, ma una disposizione esistenziale spirituale costante che sgorga dalla certezza della perenne vicinanza divina che genera felicità, successo, benedizione e protezione perenne.

La residenza di Dio si trova nel cuore di ogni persona.

Questa incrollabile certezza costituisce l’asse portante del “Regno dei Cieli” da costruire nel presente del vissuto quotidiano e non nel sogno di un futuro che sfuma nell’utopia e sa di oppio alienante. In quest’ottica i poveri in spirito non sono i ritardati mentali, ma coloro che sono poveri di egoismo e ricchi di solidarietà’. Gli afflitti sono sensibili alle sofferenze umane e, come il buon samaritano, se ne fanno carico. I miti usano come strumento di pace non le armi ma la giustizia.

I misericordiosi sono quelli che all’odio ed al risentimento preferiscono l’accoglienza ed il perdono. I puri di cuore, nell’alternativa di scelta fra bene e male, scelgono sempre il bene. I pacifici consci delle loro debolezze e dei propri limiti e peccati, si astengono dal giudicare o condannare il prossimo.

Anche coloro che lottano per il bene e testimoniano la fede nel Cristo, nonostante le calunnie, le persecuzioni, le malignità e le torture, sono beati e grandi nel Regno dei Cieli.

Questi dovrebbero essere i veri cristiani. Noi lo siamo?

RIFLESSIONE

Questa pagina del vangelo è da contemplare più che da commentare. Tuttavia, siccome fa sorgere molte domande, richiede anche delle risposte non facili da comprendere e soprattutto da accettare, specie se si ha una fede debole o vacillante. Chi non è credente potrebbe considerare le beatitudini il manifesto dell’«oppio dei popoli».

Per Matteo esse costituiscono il proclama che apre il discorso della montagna, il primo dei grandi discorsi, e che, in qualche maniera, annuncia una nuova creazione e una alleanza nuova, quella del nuovo popolo di Dio attorno a una Legge nuova, scritta non più su tavole di pietra ma nel cuore di chi crede.

Sono elencate nove categorie di persone che Gesù di- chiara «beate», in contrasto con la mentalità corrente tra gli uomini, non solo del suo tempo. Sono beatitudini dichiarate, ma non sempre sperimentate dalle persone che vivono le situazioni descritte. È qui il primo proble- ma. I poveri di spirito e i perseguitati per la giustizia so- no beati nel presente perché il regno di Dio appartiene a loro. Tutte le altre situazioni troveranno una risposta nel futuro di Dio. È una promessa alienante? I credenti sono spinti a proiettare solo nel futuro il loro anelito alla felicità? Non è quello che dice Gesù. Chi crede ha la capacità di leggere ora la sua vita nella prospettiva evangelica e di sperimentare la beatitudine anche nelle situazioni di sofferenza citate da Gesù. Tutte le persone che appartengono a queste nove categorie possiedono il regno, ma Dio non interviene immediatamente e miracolosamente a cambiare le situazioni. I martiri hanno sperimentato la presenza di Dio, perché hanno avuto da lui la forza per affrontare vittoriosamente il martirio, conservando e testimoniando splendidamente la fede, e i santi non hanno avuto vita facile ma felice, man mano che si rendevano conto di somigliare sempre di più al Figlio di Dio e di collaborare con lui alla salvezza dei fratelli. Anche se le persecuzioni e le sofferenze continuano, la promessa di Dio rimane e i credenti sperimentano subito la consolazione della presenza di Dio e della somiglianza a Cristo e anticipano nella fede la felicità che gusteranno in questa vita, se è nella volontà di Dio, e certamente, in pienezza, nell’eternità. Capiscono e gustano tutto questo soltanto i poveri in spirito, cioè coloro che non mettono la loro felicità solo nelle cose di questo mondo, acquistando così una vera libertà interiore, e che gioiosamente riconoscono di dipendere da Dio, scelgono di fidarsi di lui e si aspettano solo da lui la vita piena e la vera felicità.

SPUNTI PER L’ATTUALIZZAZIONE E LA PREGHIERA

- È facile ammirare le beatitudini, più difficile è credere che siano vere. Sono troppo in contrasto con la mentalità comune, anche dei cristiani. Ci provocano a una presa di posizione sulla fiducia da accordare a Gesù.

- Beatitudini e «oppio dei popoli». Coloro che Gesù proclama beati, non sono passivi nei confronti di Dio e, tanto meno, degli uomini o degli avvenimenti. Essi lot- tano con tutte le loro forze e con la forza della preghiera. Come ha fatto Gesù.

- Le beatitudini sono vangelo per la Chiesa, quando somiglia a Gesù e realizza la propria missione tra le persecuzioni. La mettono in crisi, quando deve annun- ciarle e mostrarle ai poveri e ai perseguitati del nostro mondo.

- Le beatitudini sono tutte al plurale. Chi soffre da solo, facilmente si avvicina alla disperazione. Nella sofferenza solo la comunione con i fratelli in una comunità viva porta sollievo, forza e speranza.

PROPOSTA DI IMPEGNO DELLA SETTIMANA

Riconosciamo una beatitudine che il Signore procla- ma per noi e in questa settimana la viviamo, rinnovando ogni giorno la fiducia nell’amore di Dio.